代謝性骨疾患

代謝性骨疾患(MBD:Metabolic bone disease)

代謝性骨疾患(MBD:Metabolic bone disease)とはカルシウムの代謝異常で引き起こされる骨の病気の総称です。MBDには上皮小体機能亢進症、骨軟化症、くる病、骨粗鬆症などの病気が含まれます。爬虫類のMBDの原因は食餌中のカルシウムやビタミンDの不足、カルシウムとリンの不均衡、昼行性種における紫外線不足などによって引き起こされる栄養性のものが多いといわれています。そのため、成長期の幼体や繁殖期のメスに多くみられます。症状は大きく分けると「骨や甲羅の変形に伴う症状」と「血液中のカルシウム濃度の低下に伴う症状」です。血液中のカルシウム濃度の低下は筋肉や神経、腎臓、消化管、卵管といった骨以外の臓器にも病気を引き起こします。

● 症状

| 動物種 | 症状 |

|---|---|

| カメ | 甲羅の軟化・変形、歩行異常、嘴の変形 消化管のうっ滞、総排泄孔脱、陰茎脱、卵管脱、卵塞、腎障害、発育不良 |

| トカゲ | 背骨・下顎骨・四肢の骨の変形、歩行異常 低カルシウム血症による全身性の痙攣・神経症状、「ピアノを弾いているような」部分的な指の痙攣 総排泄孔脱、卵管脱、卵塞、腎障害、発育不良、病的骨折 |

・骨や甲羅の変形に伴う症状

甲羅と嘴の変形

(ロシアリクガメ)

重度削痩と前肢の変形

(ヒョウモントカゲモドキ)

下顎の変形

(ヒョウモントカゲモドキ)

・血液中のカルシウム濃度の低下に伴う症状

全身性の痙攣・神経症状

(ヒョウモントカゲモドキ)

● 診断

下記の検査を組み合わせて総合的に診断します。

・問診・・・飼育環境や食餌内容の確認

・身体検査・・・甲羅の硬度、姿勢や歩行の評価

・レントゲン検査・・・骨の変形・菲薄化、消化管のうっ滞、卵の有無、病的骨折の有無

・血液検査・・・血液中のカルシウム・リン濃度、発情の有無、腎機能の評価など

● 治療・予防

痙攣などの神経症状がある場合や自分で採食ができない場合は定期的にカルシウム剤などの注射をします。また、消化管のうっ滞などの併発疾患がある場合はその動物の状態に合わせた支持治療を行います。慢性経過をたどっている場合や重症な場合は治療に数週間から数ヵ月かかることもあります。

一度変形してしまった骨や甲羅は完全に元の状態に戻すことは難しいため、日頃から食餌や飼育環境による予防が重要になってきます。

具体的な予防方法は主に以下の2点です。

① 食餌中のカルシウム量

推奨されているカルシウムとリンの比率(Ca:P)は肉食・昆虫食で1:1~2:1、リクガメで4:1~6:1といわれています。草食性や雑食性の爬虫類には小松菜やチンゲン菜などのカルシウムを多く含む野菜をメインに与えるとよいでしょう。市販のカルシウム剤を添加することも有効です。

シュウ酸やフィチン酸は腸管内でカルシウムと結合して吸収を阻害するため、これらが多く含まれるホウレン草やキャベツ、穀類、豆類の多給は注意が必要です。

② 紫外線

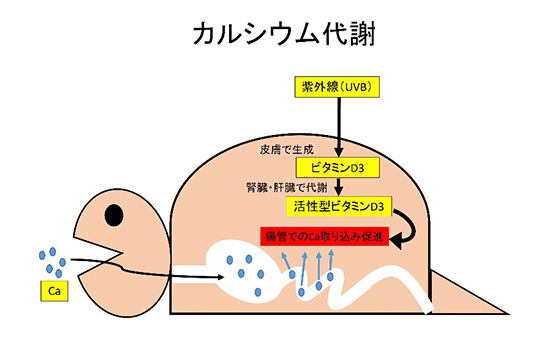

自然下における昼行性爬虫類は日光に含まれる紫外線(UVB)を浴びることによって皮膚でビタミンD3が生成されます。ビタミンD3は肝臓および腎臓で代謝され活性型ビタミンD3となり、腸管からのカルシウム吸収や腎臓でのカルシウムの再吸収を促します。食餌中のビタミンD3は紫外線照射によって皮膚で生成されたものと比較して、生体内での利用効率は低いとの報告があります。

紫外線ライトは光っていても半年から1年ほどで紫外線照射量が落ちるため、定期的に交換する必要があります。紫外線ライトによって線量の強さが異なるため、動物の生態に合ったものを選びます。また日光浴は紫外線の供給に非常に有効ですが、ガラス越しでは紫外線が吸収されてしまうため意味がないので注意して下さい。