エキゾチックアニマルとは、犬猫以外の愛玩動物を指します。

ウサギやフェレットはもちろん、ハムスターをはじめとしたモルモット、チンチラ、デグー、プレーリードッグ、ラットなどのげっ歯類、最近人気のあるハリネズミやフクロモモンガ、カメ、トカゲ、ヘビなどの爬虫類、カエルやアホロートル(ウーパールーパー)などの両生類、セキセイインコや文鳥などの鳥類といった多種多様な動物がエキゾチックアニマルに含まれます。

当院では、それらに配慮し、なるべくストレスを少なくするためにウサギなどのエキゾチックアニマル専用の待合室と診察室を設ける事に致しました。

一般的にエキゾチックアニマルは自然界において被食動物(食べられる側の動物)であるために病気を隠す傾向にあります。また生態や生理機能が犬や猫とは異なり、病気の原因に飼育環境や食餌が大きく関連していることが多いため、飼い主様と詳しくお話しをさせていただき治療にあたります。

下記にエキゾチックアニマルごとの代表的な病気を紹介いたします。

よくある症状や病気

各項目をクリックまたはタップすると、詳細をご確認いただけます。

哺乳類

チンチラ 子宮蓄膿症

子宮蓄膿症とは細菌感染により子宮内に膿が貯まってしまう病気です。初期では症状がわかりにくいですが、進行すると外陰部からの分泌液や外陰部周囲の汚れといった特徴的な症状が認められます。また腫大した子宮に消化管が圧迫され、食欲低下や排便量の減少がみられることがあります。分泌液の性状は粘液性、膿性、血液様とさまざまです。ただし、発情期の2~4日間と出産時に正常でも粘液性の分泌液が排出されるため病院での検査が必要です。

● 症状

・元気食欲の低下、排便量の減少

・体重減少

・外陰部からの分泌液、外陰部周囲の汚れ

・多飲多尿

・行動の変化(攻撃性の増加、陰部を気にする・舐めるなど)

外陰部からの分泌液と周囲被毛の汚れ

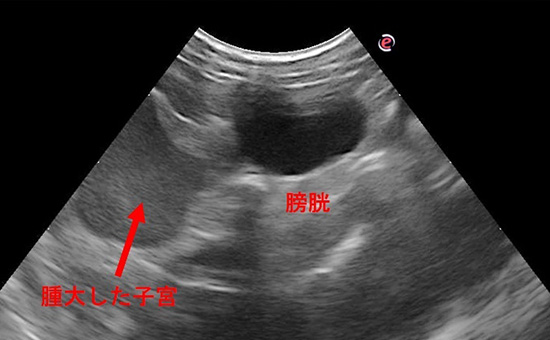

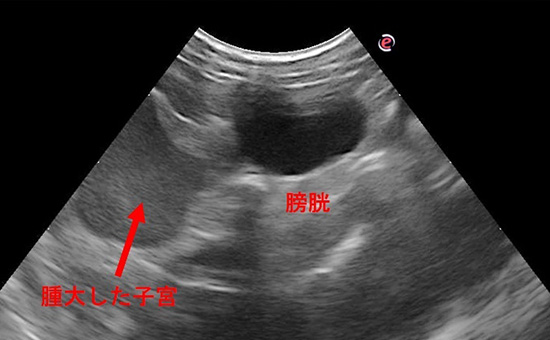

● 診断

腹部の触診、レントゲン検査および超音波検査で子宮の腫大を確認し診断します。また、外陰部からの分泌液の細胞を顕微鏡で観察することで、正常か異常かの鑑別をします。

レントゲン検査

超音波検査

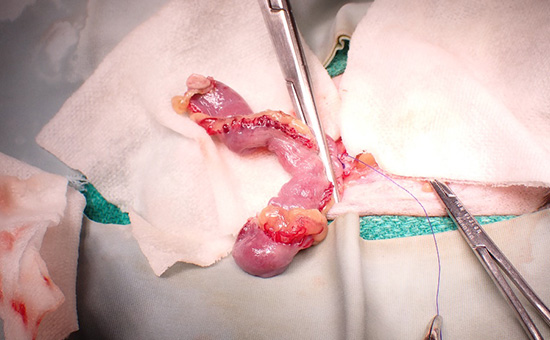

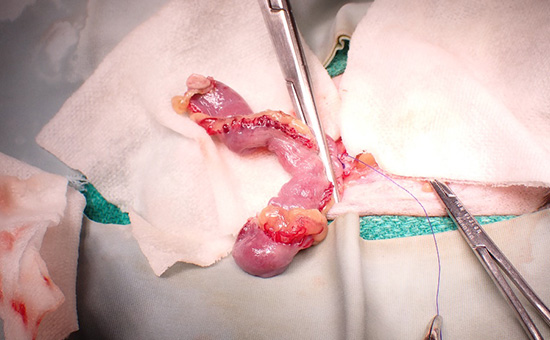

● 治療

基本的には外科手術で卵巣子宮を摘出します。また摘出した子宮内に貯留した膿で菌培養感受性検査を行い、原因となる細菌に対して効果のある抗生剤を使用します。

卵巣子宮摘出術

摘出した卵巣子宮(子宮内膜炎)

デグー 不正咬合

デグーは切歯(前歯)・臼歯(奥歯)ともにウサギやモルモットと同様に生涯伸び続ける常生歯と呼ばれる歯を持っています。切歯は食物を噛み切るのに役立ち、表面はミネラルの沈着により黄褐色~橙色をしています。臼歯は食物をすり潰すのに適し、下顎臼歯はやや内側に傾き、上顎臼歯は外側に傾いて位置しています。歯の数は全部で20本あります。

デグーの歯科疾患は非常に多く、全疾患のうち不正咬合などの歯科疾患が約60%を占め、さらに2歳齢以上になると75.8%にまで増加するという報告があります。また、デグーの歯科疾患(137例)のうち42%が臼歯の不正咬合という報告もあります。

不正咬合の原因は食餌と強い関連性があり、繊維質の多い牧草の食べる量が減ると、臼歯の摩耗が減り歯科疾患を誘発・悪化させてしまいます。食餌中のリンも歯科疾患と関連があり、リンが多く含まれる食餌を長期間与えることで重度の歯科疾患へ進行した報告があります。ケージの金網などををかじる癖がある子も、切歯が折れたり曲がったりします。

また上顎の切歯および臼歯の根っこ(歯根)が過長・石灰化すると鼻腔を閉塞し、くしゃみなどの鼻炎症状、呼吸困難や開口呼吸などの呼吸器症状、消化管のガス貯留による鼓脹症などの他の症状がみられる事があります。

● 症状

・食欲不振

・体重減少

・流涎(ヨダレ)、口を気にする、食べ方の変化、歯ぎしり

・脱毛、毛並みが悪い、湿性皮膚炎

・くしゃみ、呼吸困難、開口呼吸、お腹の張り(鼓脹症)

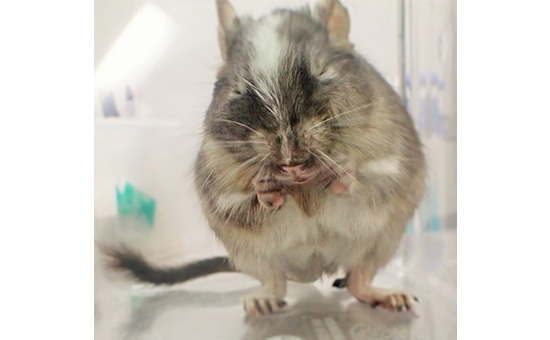

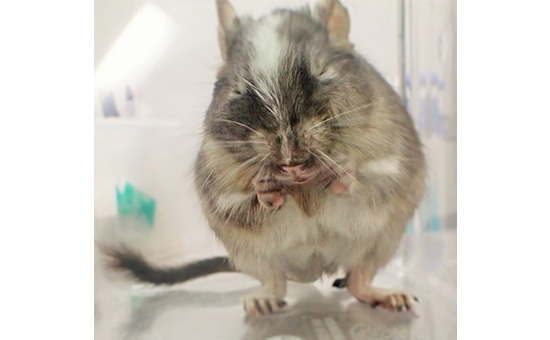

切歯の不正咬合と流涎

口を気にする仕草

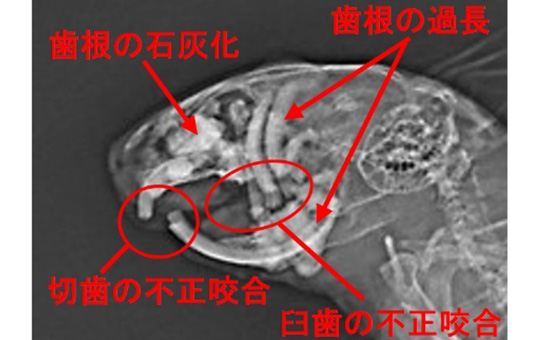

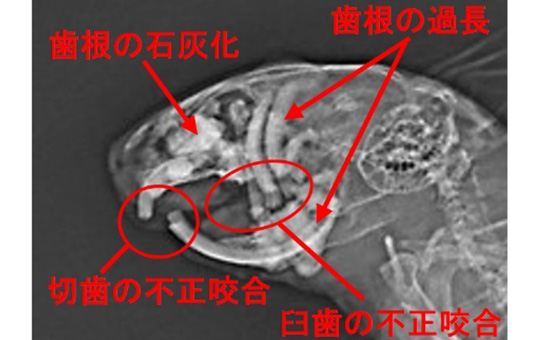

● 診断

口腔内検査や頭部レントゲン検査を行い診断します。

正常な頭部レントゲン像

不正咬合の頭部レントゲン像

重度不正咬合の頭部レントゲン像

● 治療

過長した切歯および臼歯の切削や研磨を行います。切歯のみの過長であれば麻酔をかけずに行えますが、保定が困難な子や臼歯の処置は基本的に麻酔をかけて行います。デグーの歯は全て常生歯であるため、ほとんど場合繰り返し発症するため定期的な治療が必要となります。ニッパーなどを用いて切歯を切ると、過度な力が歯根に影響を与え、悪化する場合があるためおすすめしていません。

また、食欲不振などの不正咬合に関連した他の症状が認められる場合はそれらに対しての治療を合わせて行います。

フクロモモンガ 代謝性骨疾患(MBD:Metabolic bone disease)

現在、フクロモモンガの正確な栄養要求量は解明されていません。それに加えて、フクロモモンガは偏食する個体が多いため、不適切な食餌内容による栄養性疾患が時折みられます。フクロモモンガの栄養性疾患の代表に代謝性骨疾患(MBD:Metabolic bone disease)があります。MBDとは主にカルシウムの代謝異常で引き起こされる骨の病気の総称で、骨異栄養症とも呼ばれています。フクロモモンガのMBDは主に栄養の不均衡、特にカルシウム・ビタミンDの不足やリンの多い食餌が原因とされています。

● 症状

・骨格の変形による異常姿勢

・四肢の弯曲による歩行異常→筋肉量の低下による体重減少

・後肢の不完全麻痺、起立不能

・病的骨折

・骨盤腔の狭窄による便秘、腹部膨満

・栄養状態の悪化による被毛粗剛

・低カルシウム血症による発作、虚脱

正常姿勢

骨格の変形による異常姿勢

後肢の不完全麻痺

起立不能

● 診断

下記の検査を組み合わせて総合的に診断します。

| 検査 |

検査内容および目的 |

| 問診 |

飼育環境や食餌内容の確認 |

| 身体検査 |

体格や姿勢・歩様の確認、四肢の弯曲の有無 |

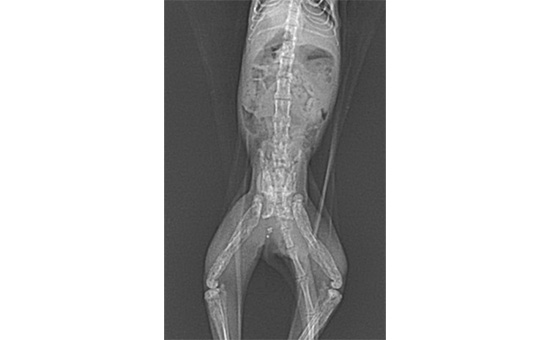

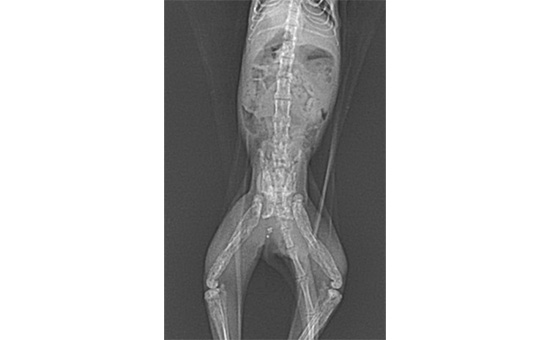

| レントゲン検査 |

骨密度の低下、骨盤や背骨の変形の確認、消化管のうっ滞・便秘の有無 |

| 血液検査 |

血液中のカルシウム・リン濃度(採血に麻酔が必要になる場合が多い) |

正常レントゲン像

骨盤腔の狭窄と腹部膨満

骨密度の低下

● 治療・予防

治療は主にカルシウム剤の注射や内服を行います。軽症や幼体であれば食餌内容の改善やカルシウム剤の内服で改善することがありますが、成体や重篤な骨変形(骨盤腔の狭窄など)がある症例では完治が難しい場合が多いです。カルシウム源としてサプリメントも有用で、鳥類や爬虫類用のものが利用できます。フクロモモンガは夜行性のため、骨を形成するために必要なビタミンDを日光(紫外線)から合成するよりも食餌からの供給に依存しています。そのため、MBDの個体ではビタミンDが配合されているサプリメントが推奨されます。

後肢の不全麻痺や歩行異常がある個体ではタオルなどの床材や寝袋に爪が引っ掛かり自力で外すことができなくなることがあり、骨密度が低下している個体では病的骨折が起こりやすいので注意が必要です。また、飼育ケージはバリアフリーであることが望ましく、立体的な金網ケージではなく平面的な大型のプラスチックケースや爬虫類用ケージなどで、ある程度運動制限ができる大きさのものを用います。低カルシウム血症による消化管蠕動の低下により下痢や便秘が生じた場合は、それらの対症療法も行う必要があります。

一度変形してしまった骨は完全に元の状態に戻すことは難しいため、日頃から食餌による予防が重要です。また、初期や軽度の場合は症状を見逃しやすいため、健康診断でのレントゲン検査をお勧めします。

鳥類

オウム類の嘴・羽毛病

Psittacine Beak and Feather Disease:PBFD

最小のウイルスの一つであるサーコウイルスが原因で、羽毛障害や脱羽を引き起こし、末期には免疫不全を引き起こす恐ろしい病気です。さらに厄介なことに、非常に感染力が強く、環境中にも長期間生存可能で、多くの消毒薬に抵抗性を示します。

3歳齢以下の多くのインコ・オウム類に感染する可能性がありますが、鳥種によって感受性が異なります。

| 感受性が高い鳥種 |

セキセイインコ、ヨウム、バタン、ラブバードなど |

| 感受性が低い鳥種 |

オカメインコ |

● 症状

・脂粉の減少

・脱羽、羽毛障害(羽軸内血液凝固、未成長羽など)

・嘴の異常(主に大型種)

・赤色羽毛(ヨウム)

・免疫抑制による易感染

羽軸内血液残留(セキセイインコ)

赤色羽毛と正羽の脱羽(ヨウム)

● 診断

確定診断は遺伝子検査(PCR)によるウイルスの検出になります。当院では、お迎えしたばかりの幼鳥や若鳥の健康診断でPBFDの遺伝子検査をおすすめしています。

● 治療・予後

残念ながら、今のところPBFDの有効な治療法は確立されておらず、大型種が発症した場合は予後不良です。しかし、早期に発見し、免疫力を上げる治療をすることで、セキセイインコでは陰性化することが報告されています。

マクロラブダス症(メガバクテリア症)

マクロラブダスは子嚢菌類と呼ばれる真菌(カビ)の一種で、主に消化器症状を小鳥に引き起こします。メガバクテリア症やAGY(Avian Gastric Yeast)症とも呼ばれています。鳥種によって、感受性や症状が異なります。

| 重篤な症状がみられる |

セキセイインコ、マメルリハインコ、カナリア、キンカチョウ |

| 幼若鳥または免疫低下個体で症状みられる |

オカメインコ |

| ほとんど症状がみられない |

文鳥、ラブバード |

特にセキセイインコは高い感受性を示し、6ヵ月齢未満のセキセイインコの国内保有率は76.9%という報告があります。感染は親鳥から幼鳥への吐き戻しによる給餌、鳥同士の食糞、求愛給餌などにより拡がります。

● 症状

| 胃炎症状 |

吐き気、嘔吐、食欲不振

腹痛行動(沈鬱、膨羽、股を開きお尻を上げる、腹を蹴る)

胃潰瘍による胃出血がある場合は黒色便 |

| 消化不良 |

粒便(未消化便)、食欲はあるが痩せる |

| 通過停滞 |

そ嚢のうっ滞、嘔吐、痩せる |

● 診断・治療

糞便検査から直接顕微鏡で検出することで診断します。治療は抗真菌薬を使用しますが、治りにくい場合は他の抗真菌薬を併用します。症状がある場合は、対症療法として胃炎の治療も行います。

腹痛行動(セキセイインコ)

マクロラブダス(➡)

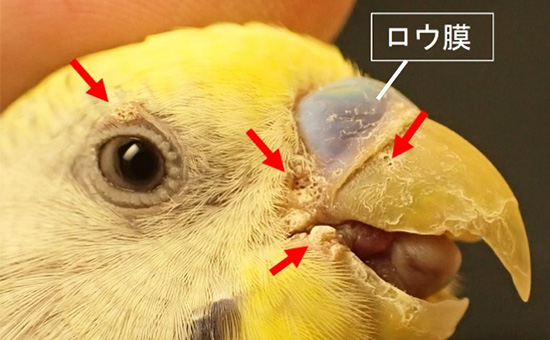

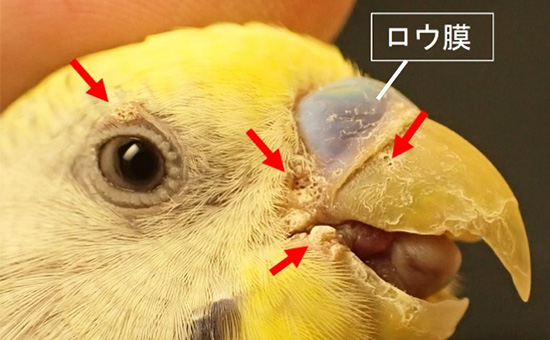

疥癬症

小鳥の疥癬症はトリヒゼンダニというダニの感染によって引き起こされる皮膚の病気で、セキセイインコで比較的多くみられます。トリヒゼンダニは皮膚に穴を掘って生活するため、鳥の身体から離れると長くは生きられません。感染は鳥同士の接触によって伝播すると考えられています。

● 症状

・嘴、口角、ロウ膜、まぶた、脚部などに軽石の様なカサカサした白い塊(角化亢進)

・強い痒み(落ち着かない、足踏み、嘴を擦り付けるといった行動)

・病状が進行すると嘴や爪が変形・過長

・重度の場合は、衰弱死の可能性

● 診断・治療

診断は皮膚病変部を削り取ったり、セロハンテープを押し当ててダニまたはダニの卵を顕微鏡で検出します。検出されない場合も、特徴的な病変から暫定的に診断・治療することもあります。治療は約2週間おきに駆虫薬を背中の皮膚に滴下します。

嘴、口角、まぶたの角化亢進(➡)

トリヒゼンダニ

爬虫類

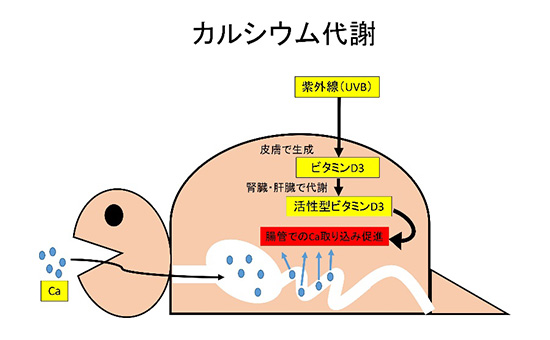

代謝性骨疾患(MBD:Metabolic bone disease)

代謝性骨疾患(MBD:Metabolic bone disease)とはカルシウムの代謝異常で引き起こされる骨の病気の総称です。MBDには上皮小体機能亢進症、骨軟化症、くる病、骨粗鬆症などの病気が含まれます。爬虫類のMBDの原因は食餌中のカルシウムやビタミンDの不足、カルシウムとリンの不均衡、昼行性種における紫外線不足などによって引き起こされる栄養性のものが多いといわれています。そのため、成長期の幼体や繁殖期のメスに多くみられます。症状は大きく分けると「骨や甲羅の変形に伴う症状」と「血液中のカルシウム濃度の低下に伴う症状」です。血液中のカルシウム濃度の低下は筋肉や神経、腎臓、消化管、卵管といった骨以外の臓器にも病気を引き起こします。

● 症状

| 動物種 |

症状 |

| カメ |

甲羅の軟化・変形、歩行異常、嘴の変形

消化管のうっ滞、総排泄孔脱、陰茎脱、卵管脱、卵塞、腎障害、発育不良 |

| トカゲ |

背骨・下顎骨・四肢の骨の変形、歩行異常

低カルシウム血症による全身性の痙攣・神経症状、「ピアノを弾いているような」部分的な指の痙攣

総排泄孔脱、卵管脱、卵塞、腎障害、発育不良、病的骨折 |

・骨や甲羅の変形に伴う症状

甲羅と嘴の変形

(ロシアリクガメ)

重度削痩と前肢の変形

(ヒョウモントカゲモドキ)

下顎の変形

(ヒョウモントカゲモドキ)

・血液中のカルシウム濃度の低下に伴う症状

全身性の痙攣・神経症状

(ヒョウモントカゲモドキ)

● 診断

下記の検査を組み合わせて総合的に診断します。

・問診・・・飼育環境や食餌内容の確認

・身体検査・・・甲羅の硬度、姿勢や歩行の評価

・レントゲン検査・・・骨の変形・菲薄化、消化管のうっ滞、卵の有無、病的骨折の有無

・血液検査・・・血液中のカルシウム・リン濃度、発情の有無、腎機能の評価など

● 治療・予防

痙攣などの神経症状がある場合や自分で採食ができない場合は定期的にカルシウム剤などの注射をします。また、消化管のうっ滞などの併発疾患がある場合はその動物の状態に合わせた支持治療を行います。慢性経過をたどっている場合や重症な場合は治療に数週間から数ヵ月かかることもあります。

一度変形してしまった骨や甲羅は完全に元の状態に戻すことは難しいため、日頃から食餌や飼育環境による予防が重要になってきます。

具体的な予防方法は主に以下の2点です。

① 食餌中のカルシウム量

推奨されているカルシウムとリンの比率(Ca:P)は肉食・昆虫食で1:1~2:1、リクガメで4:1~6:1といわれています。草食性や雑食性の爬虫類には小松菜やチンゲン菜などのカルシウムを多く含む野菜をメインに与えるとよいでしょう。市販のカルシウム剤を添加することも有効です。

シュウ酸やフィチン酸は腸管内でカルシウムと結合して吸収を阻害するため、これらが多く含まれるホウレン草やキャベツ、穀類、豆類の多給は注意が必要です。

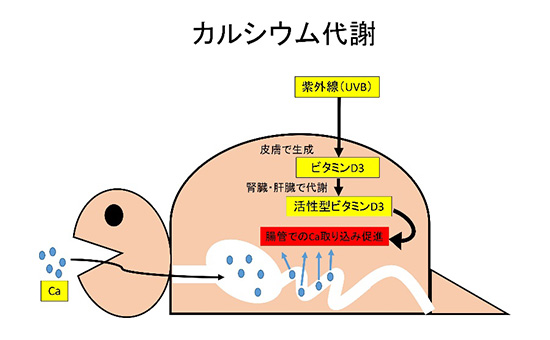

② 紫外線

自然下における昼行性爬虫類は日光に含まれる紫外線(UVB)を浴びることによって皮膚でビタミンD3が生成されます。ビタミンD3は肝臓および腎臓で代謝され活性型ビタミンD3となり、腸管からのカルシウム吸収や腎臓でのカルシウムの再吸収を促します。食餌中のビタミンD3は紫外線照射によって皮膚で生成されたものと比較して、生体内での利用効率は低いとの報告があります。

紫外線ライトは光っていても半年から1年ほどで紫外線照射量が落ちるため、定期的に交換する必要があります。紫外線ライトによって線量の強さが異なるため、動物の生態に合ったものを選びます。また日光浴は紫外線の供給に非常に有効ですが、ガラス越しでは紫外線が吸収されてしまうため意味がないので注意して下さい。

クリプトスポリジウム症

クリプトスポリジウムは原虫という寄生虫の一種で、魚類、両生類、爬虫類、鳥類および哺乳類といった様々な脊椎動物を宿主としています。爬虫類ではカメ目、ヘビ亜目、トカゲ亜目で報告されています。特にヒョウモントカゲモドキ(レオパードゲッコー)のクリプトスポリジウム症は国内の飼育頭数や流通が多いため、目にすることの多い病気の一つです。

クリプトスポリジウムは環境中ではオーシストと呼ばれる殻に覆われた状態で存在し、それを糞便や汚染された水、食餌などから経口的に摂取することで、消化管の細胞に寄生・増殖し胃炎や腸炎を引き起します。また、オーシストは塩素やアルコールなど一般的な消毒薬に抵抗性を持ち、効果はありません。

● 症状

・体重減少、削痩

・嘔吐、軟便、下痢

・食欲不振

・腹水による腹部膨満

・総排泄孔脱、直腸脱

● 診断

糞便検査にてオーシストを確認することで診断します。しかし糞便検査でのクリプトスポリジウムの検出感度が低いため、複数回実施する必要があります。また、糞便などから遺伝子検査(PCR法)によって検出することも可能です。

● 治療・予防

現在、爬虫類のクリプトスポリジウム症に対して根治治療は確立されていません。症状の改善や増殖を抑える薬や強制給餌、点滴などの支持治療が主体となります。また、感染拡大を防ぐため感染個体は隔離し、ケージや器具、餌用昆虫の使い回しは避けるようにします。消毒は64℃以上の熱湯で2分間以上行います。

痩せたヒョウモントカゲモドキ

治療後の同一個体

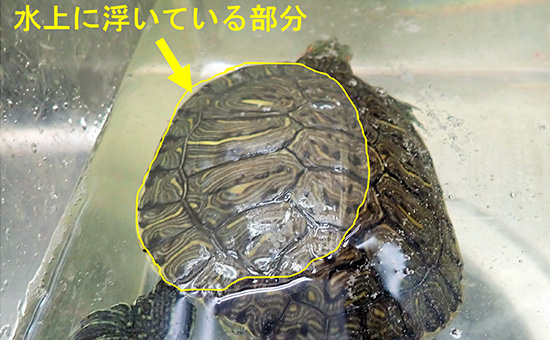

カメ 下部呼吸器疾患(肺炎)

カメの肺炎の原因は感染性と非感染性に分けられます。感染性肺炎の原因は細菌、真菌(カビ)、ウイルス、寄生虫で、多くの場合は不適切な食餌や飼育環境、輸送のストレス、基礎疾患などによって免疫力が低下したことにより感染(日和見感染)します。特に幼体や若齢個体の肺炎では不適切な食餌や飼育環境が原因と思われるものが多いです。慢性的に症状が進行し、重度の衰弱や死亡することもあります。

| 感染性 |

細菌性 |

多くの場合が日和見感染症 リクガメのマイコプラズマ感染症 |

| 真菌性 |

多くの場合が日和見感染症 |

| ウイルス性 |

ヘルペスウイルス感染症、ラナウイルス感染症 |

| 寄生虫性 |

吸虫、舌虫、線虫類の迷入症、コクシジウム症 頻度は低い |

| 非感染性 |

異物の吸引、ビタミンA欠乏、外傷、腫瘍、卵黄性腹膜炎 |

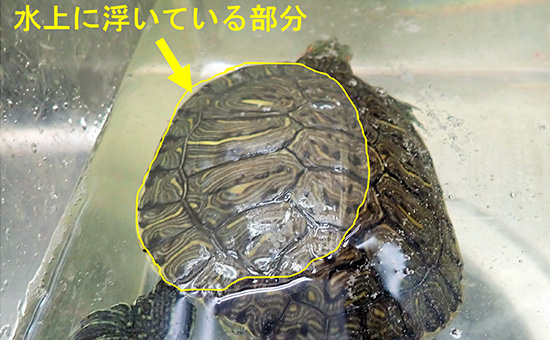

● 症状

・食欲元気の低下

・異常な呼吸音(ピーピー鳴く)、口から泡を出す、開口呼吸、喀血

・鼻汁、結膜炎(主に陸棲種:インドホシガメ、ギリシャリクガメ、ヘルマンリクガメ、ヨツユビリクガメなど)

・水に入りたがらなくなる、傾き遊泳(主に半水棲種:ミシシッピーアカミミガメ、クサガメ、イシガメなど)

● 診断

問診で食事内容や温度/湿度などの飼育状況や換水や清掃頻度などの衛生管理を確認させていただきます。一般身体検査では栄養状態とともに、口の中を診て気管開口部の炎症、口内炎、分泌物の有無などを確認します。肺炎が疑わしい場合はレントゲン検査で肺の状態を評価します。粘液状の鼻汁等があれば採取し、菌培養検査で原因を特定します。重篤な場合は血液検査も行い全身の状態を確認します。カメの肺炎は原因を特定した確定診断が難しい病気ですが、上記の検査を総合的に評価して診断します。

● 治療

原因に対して抗菌薬や抗真菌薬を使用します。来院した時点で病状が進行している場合も多いため、治療が長期化する可能性があります。衰弱した個体は腸の動きが停滞するため、薬剤は経口投与より注射で投与する方が効果的です。

傾き遊泳(ミシシッピーアカミミガメ)

気管開口部(➡)

肺炎のレントゲン画像(左肺の白色化:➡)

カメ 嘴過長

カメの仲間は鳥と同様、歯を持たない代わりに角質でできた嘴(くちばし)を使って、餌を引きちぎり咀嚼せずに飲み込みます。嘴の形状は食性によって異なりますが、通常は下嘴が上嘴の内側に位置しています。嘴は爪と同様に成長しますが、上下の嘴が擦り合わさることで摩耗し形状を保っています。また、一般的に草食性のカメの方が肉食・雑食性のカメに比べて嘴の成長速度は速いため、嘴の過長やそれによる不正咬合は草食性のカメで多くみられます。

● 原因

・柔らかい食餌、食餌中の繊維質不足による嘴の摩耗不足

・カルシウムや紫外線の照射不足による代謝性骨疾患

・タンパク質の多給

・ビタミンA欠乏症

・外傷、口内炎

・肝疾患

● 診断

特徴的な嘴の形状を確認して診断します。また、不適切な食餌が原因のことが多いため、問診が大切になります。食餌内容や与え方、飼育環境、紫外線ライトの有無やライトの交換時期などを確認させていただきます。身体検査で嘴以外にも異常がある場合は、上記の疾患が原因の可能性もあるので、レントゲン検査や血液検査を行います。

● 治療

過長した嘴を正常な形状になるようにトリミングします。嘴の根元には神経や血管があるため、削り過ぎないように注意します。当院では歯科処置用のマイクロエンジンを使用して研磨することで、痛みやストレスを減らし短い時間で処置することができます。また問診をもとに原因となる食餌内容や飼育環境の指導も行います。

上嘴の過長(ヨツユビリクガメ)

嘴のトリミング